Ленд-лиз

Dodge WC-51

Американский тяжелый внедорожник Dodge WC-51 советские солдаты знали и уважали, часто называя его не по имени, а по прозвищу — «три четверти». Так нарекли внедорожник из-за его грузоподъемности в ¾ тонны. Машину запустили в производство в 1941 году, когда уже шла война, а с 1942-го начались ее поставки в Красную армию по ленд-лизу, в качестве союзнической помощи.

В военных частях Dodge WC-51 имел большое значение. Аппарат был по-настоящему многозадачен. На его основе монтировались мобильные санитарные пункты, с его же помощью в условиях боевых действий прокладывалась жизненно необходимая связь, хотя большая часть тиража Dodge WC-51 работала все-таки по прямому назначению — перевозила оружие. Под эту задачу американцы, собственно, и разрабатывали конструкцию, отсюда и аббревиатура WC — Weapon Carrier («носитель оружия»).

В начале войны Dodge WC-51 обычно перевозили тяжелые минометы массой 280 кг. Такие орудия были непосильны солдатам для транспортировки. Нелегко было их таскать даже на легких внедорожниках той поры — американских Виллисах и советских ГАЗах. С подобным вооружением мог справиться грузовой ЗИС или Studebaker, но большие грузовики были в дефиците и потребляли много топлива, но главное — они привлекали к себе лишнее внимание и обнажали перед врагом минометные позиции войск. Зато тяжелые внедорожники типа Dodge WC-51 идеально подходили для перевозки не только минометов, но и расчета и боезапаса. Наряду с минометами Dodge WC-51 был способен буксировать также 57-миллиметровые противотанковые пушки ЗИС-2.

Horch 901

Еще в середине 30-х годов немецкая промышленность приступила к разработке и выпуску полноприводных военных автомобилей, которые, в свою очередь, делились на легкие, средние и тяжелые. Примечательно, что унификацию ставили во главу угла не только в СССР. Немецкая военная техника также в немалой степени была унифицирована. Но если в Советском Союзе причиной унификации был дефицит ресурсов, то в Германии — рациональный расчет. Так или иначе, все немецкие армейские вездеходы строились по одному принципу: рама, одинаковая ширина передней и задней колеи, наличие блокировок.

Horch 901 — один из таких. В модельном ряду марки были не только элитные командирские автомобили, но и настоящие боевые единицы. Эти машины часто бывали на поле боя, участвуя чуть ли не во всех кампаниях вермахта. Сказывался широчайший спектр возможностей. Автомобиль имел внедорожные шины и высокий клиренс. Horch 901 использовали в качестве мобильного госпиталя, машины для связи и, разумеется, транспортировки и буксировки оружия. Все, как у Dodge WC-51, являющегося, по сути, конкурентом или идеологическим аналогом Хорьха. 901-й был вторым по распространенности немецким армейским автомобилем после VW-82. У машины имелся также парадно-командирский вариант Typ Kabriolett.

Volkswagen Typ 82 (Kübelwagen)

Знаменитый Фердинанд Порше начал работать над армейской модификацией, максимально унифицированной с гражданским VW KdF-Wagen (более известным как Beetle) еще в 1936 году. Первый прототип разработали в 1938 году, его назвали VW Typ 62. После испытаний и доработок (в том числе в ходе Польской кампании 1939 года) модифицированная модель получила индекс Typ 82 и пошла в серию в ноябре 1940 года. Облегченный открытый четырехдверный кузов, межколесный дифференциал, увеличенный до 290 мм клиренс, 16-дюймовые колеса, складное лобовое стекло и брезентовая крыша и кузов, собранный из тонких жестяных, усиленных продольно листов — вот рецепт подхода, получившего собирательное название Kübelwagen. Неприхотливая и надежная машина снискала уважение у военных вне зависимости от званий. Именно благодаря VW Typ 82 в войсках никогда не наблюдалось перебоев со снабжением запчастями: автомобиль был ремонтопригоден, прост и мало весил: при необходимости поднять его могли три солдата.

Однако несмотря на столь яростную борьбу с лишним весом, конструкторы — неслыханное для военного времени дело! — снабдили автомобиль системой подачи теплого воздуха для обогрева пассажиров. Тем более что обслуживал Kübelwagen все-таки преимущественно солдат, хотя и командный состав не чурался пользоваться этой машиной. Главной военной задачей VW Typ 82 был подвоз личного состава и транспортировка горючего и боеприпасов. Кроме того, стоил Kübelwagen всего в 1,5 раза дороже мотоцикла с коляской — 2945 рейхсмарок.

ГАЗ-61

Задание на проектирование легковой модели повышенной проходимости для советских военачальников ведущий конструктор Виталий Грачев получил летом 1938 года. Сжатые сроки, максимальная унификация с другими автомобилями Горьковского автозавода… и уже без малого через год первый опытный образец проходил испытания.

Хотя семейство ГАЗ-61 включает в себя разные модификации — и пикап ГАЗ-61-415, и легкий тягач ГАЗ-61-417, — а изначально автомобиль выглядел как фаэтон (модель ГАЗ-61-40), самой распространенной версией был ГАЗ-61-73 — первый в мире полноприводный легковой автомобиль с закрытым кузовом седан.

Хотя машина проектировалась для высшего командного состава РККА, комфорт заканчивался на закрытом типе кузова: в ГАЗ-61-73 не было даже отопителя (вспомним, что у VW Typ 82 он был)! Но в условиях войны в цене были другие достоинства: тяговитый мотор, ремонтопригодность, высокая скорость на бездорожье, проходимость и надежность.

Willys

Volkswagen Typ 166 (Schwimmwagen)

После успешного во всех отношениях VW Typ 82 командование вермахта поручило конструкторскому бюро Порше разработать еще одну самоходную модификацию на базе VW KdF-Wagen (Beetle) — на этот раз автомобиль-амфибию. Так в 1941 году появился VW Typ 166, которому немецкие солдаты дали простое и лаконичное прозвище — Schwimmwagen, что дословно означало «плавающий автомобиль».

Что и говорить — плавал автомобиль отменно, причем не только по воде, но и по грязи. На Восточном фронте столь проходимые машины были крайне необходимы. Чтобы удовлетворить возросший спрос, производство VW Typ 166 вели параллельно на двух заводах — Porsche в Штутгарте и VW в Вольфсбурге. В итоге он стал самым массовым автомобилем-амфибией Второй мировой, затмив американский Ford GPA. С 1941 по 1944 годы было произведено более 15 тысяч штук, из них 1308 штук — на заводе Porsche в Штутгарте.

Успех обусловила чрезвычайно удачная конструкция: кузов в форме лодки с гладким днищем, малая масса. В обычных условиях (на суше) автомобиль был заднеприводным. При выходе из воды, после использования гребного винта, переднеприводным. А в условиях бездорожья к заднему приводу мог подключаться передний.

Ford GPA

Похожим образом ситуация обстояла и в США: в 1941 году компания Форд подготовила автомобиль-амфибию для участия в конкурсе за государственный заказ на производство легкого плавающего автомобиля с грузоподъемностью в 250 килограммов. Техзадание требовало конструкции, способной обеспечить ведение инженерных работ на воде в военных условиях, а также и военной разведки.

Разработка велась на базе отлично зарекомендовавшего себя Willys MB (выпускавшийся под брендом Ford вариант назывался GPW). В ходе испытаний автомобиль марки Форд проявил себя лучше конкурента, кроме того, был значительно легче. Машина оказалась чрезвычайно удобной заменой малым речным катерам, которые спускали в воду для сооружения понтонной переправы. В отличие от катеров, амфибии не требовалась транспортировка и сложные действия по спуску на воду и обратного подъема на грузовики для дальнейшей перевозки. В 1942 году автомобиль поступил на вооружение Армии США. Но через год его производство свернули.

В ходе боевых действий (локальных конфликтов в Новом Свете) командование американской армии выявило ряд значительных недостатков модели при эксплуатации в открытом море. Неповоротливая и тяжелая, американская машина потеряла значительную часть достоинств сухопутного прообраза Willys`a, таких как проходимость и маневренность. Но главное, амфибия была слишком чувствительна к волнам, теряя устойчивость. Осадка загруженного автомобиля на воде оказалась большой, а борта низкими, что создавало на море опасность затопления. Из-за высокого давления колес на грунт машины часто застревали в прибрежном песке.

Неудовлетворительная оценка эксплуатации амфибии в войсках Армии США побудила командование отправить большинство выпущенных машин в Советский Союз по ленд-лизу. На удивление — в Советской Армии автомобиль прижился и был удостоен самых лестных слов со стороны командующих РККА: отсутствие аналогичных машин, способных форсировать водные преграды, а также иные условия эксплуатации (волны на реках и озерах заметно меньше) обусловили успешное применение Ford GPA в заключительной фазе военных действий. Всего с 1942-го по 1944 год было выпущено более 12 000 машин — немногим меньше, чем созданного по похожему техзаданию VW Typ 166 Schwimmwagen.

Бронеавтомобиль легкого класса БА-64 и бронеавтомобиль среднего класса БА-10

Разработка БА-64 началась летом 1941 года и включала в себя комплексный подход к созданию техники подобного класса: советские конструкторы приняли во внимание как собственные наработки по созданию двухосных и трехосных бронеавтомобилей в 30-е годы, так и опыт, полученный при изучении трофейной немецкой техники. В условиях жесткого дефицита ресурсов и времени инженеры сумели создать конкурентоспособный автомобиль всего за полгода.

К числу безусловных достоинств БА-64 относились ремонтопригодность (в основе машины лежало шасси ГАЗ-64 с максимально унифицированными запчастями), огромный дорожный просвет, большие углы въезда и съезда, возможность преодолевать брод глубиной до 90 сантиметров, высокая автономность в бою (малый для такого класса машин расход топлива и большой топливный бак), неприхотливость к горюче-смазочным материалам и высокая максимальная скорость.

Недостатками машины справедливо считали слабую огневую мощь (большая часть машин была вооружена 7,62-мм пулеметом ДТ), склонность к перегреву в летних условиях (как техники, так и людей внутри), невысокую боковую устойчивость и недостаточную надежность (ресурс уступал заявленному в 2-10 раз). Частично этих недостатков (за счет более широкой колеи) была лишена модель БА-64Б, поступившая на вооружение в 1943 году.

Бронеавтомобиль среднего класса БА-10 разработали в конструкторском бюро Ижорского завода в 1938 году на базе грузового автомобиля ГАЗ-ААА. Шасси грузовика укоротили и усилили в передней части, а корпус сварили из бронелистов. Характерная деталь — в комплектацию автомобиля для повышения проходимости входили гусеничные ленты типа «Оверолл», а вооружение 45-мм пушкой и двумя пулеметами 7,62-мм ДТ позволяло при грамотном подходе вести бои с легкими танками. При этом бронеавтомобиль был в разы легче любого танка. В ходе войны бронемашина неоднократно подвергалась модернизации, в частности переработали рулевое управление, топливную систему, вынесли наружу бензобаки и увеличили их объем. Таким образом повысили надежность и автономность боевого автомобиля.

Stoewer R-series Spezial

В середине 30-х годов братья Штевер, основатели одноименной фирмы, как и многие другие промышленники того времени, заключили контракт на разработку легкого полноприводного армейского автомобиля для перевозки личного состава. По мнению Бернгарда Штевера, государственный заказ должен был обеспечить стабильное будущее фирмы.

Главной изюминкой внедорожника было шасси — полноуправляемое, для лучшей маневренности. Вдобавок система полного привода предусматривала возможность блокировки межколесного и межосевых дифференциалов, а подвеска всех колес была независимой на двойных поперечных рычагах и пружинах (и это в 1936 году!).

Легкий внедорожник увидел свет в 1936 году и получил имя Stoewer R180, так как оснащался мотором объемом в 1,8 литра, развивающим 43 л.с. Открытый кузов, мягкий верх, полный привод — такое сочетание на немецком автомобиле было использовано впервые. Прогрессивную модель начали выпускать сразу на трех заводах, правда, с разными моторами. Hanomag и Stoewer оснащали свои машины 4-цилиндровыми двигателями, а BMW — 6-цилиндровым, хорошо знакомым по другим баварским автомобилям того времени.

Однако в боевых условиях современная, во многом передовая машина показала себя далеко не блестяще. Сложная в обслуживании, маломощная и капризная, R180 получила нелестные отзывы командования. Особенно сильной критике подвергли полноуправляемое шасси — главную ее «фишку». При неправильной эксплуатации на высокой скорости любой маневр приводил к опрокидыванию.

Выпустив совместно чуть более 5000 автомобилей, Hanomag и BMW отказались от производства. И только Stoewer решил провести работу над ошибками. Производитель убрал инновационное шасси, заменив его стандартным, модернизировал мотор, увеличив его рабочий объем до 2,0 л, а мощность до 50 л.с. Однако бои на Восточном фронте доказали непрактичность использования подобных машин: подвеска была не приспособлена к суровым условиям, мощность мотора выросла незначительно, а главное — в активе у сухопутных сил вермахта уже был значительно более выносливый Kübelwagen — VW Typ 82.

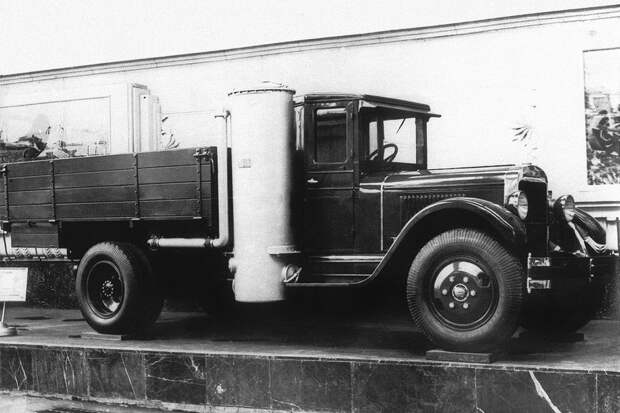

Газогенераторные ЗиС-21 и ГАЗ-42

Еще до начала войны и вплоть до открытия новых месторождений нефти в европейской части России перед руководством страны стояла проблема нехватки жидкого топлива. Для решения этой задачи прорабатывались различные варианты, и одним из решений стало использование газогенераторных грузовых машин ЗиС-21 и ГАЗ-42 для снабжения и иных нужд армии.

ЗиС-21 представлял собой грузовой автомобиль ЗиС-5, оснащенный газогенератором НАТИ Г-14. Монтаж осуществлялся, как правило, с правой стороны кабины, за счет уменьшения жизненного пространства пассажира. Благодаря такому решению меньше страдала грузоподъемность.

ГАЗ-42 — газогенераторная модификация ГАЗ-АА, оснащенная аналогичной установкой НАТИ Г-14. Однако монтаж ее осуществлялся иначе — за кабиной со стороны водителя. Кроме того, машина Горьковского автозавода могла использовать в качестве топлива и бензин, поскольку оснащалась топливным баком объемом 40 литров.

Несмотря на некоторые конструктивные отличия, у обеих моделей были схожие недостатки: высокий расход топлива (достигающий 80 кг/100 км), чувствительность к влажности древесины (если влажность превышала 30%, двигатель выдавал меньшую мощность, быстрее перегревался и выходил из строя), долгий «холодный запуск» (даже летом на это уходило до часа), капризная работа зимой, необходимость регулярного ухода за газогенераторной установкой (чистка зольников, очистителей, охладителей), большая взрыво- и пожароопасность газогенераторов, падение мощности (на 40%) и грузоподъемности (на 20%) относительно автомобилей с бензиновыми двигателями. Однако, несмотря на все недостатки, подобные машины верой и правдой служили десятилетиями и внесли свой вклад в общую победу.

NSU-HK101

Визуально NSU-HK 101 — нечто среднее между мотоциклом и трактором. Масса конструкции 1235 кг, а полезная нагрузка — 325 кг, то есть практически как у современных легковых автомобилей. Максимальная скорость — до 70 км/ч. Одна из главных задач, которую немецкие войска возлагали на сей аппарат, — роль тягача в условиях полного отсутствия дорог, распутицы, которой на восточном направлении, то есть в СССР, было больше чем достаточно. Отсюда и гусеничный привод, и специальный режим в трансмиссии.

В движение аппарат приводил вполне обычный 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель от Opel Olympia. Все-таки в условиях войны надежность, безотказность и простота конструкции были жизненно важны. Для лучшей маневренности руль мотоциклетного типа оснащался специальным механизмом, взаимодействующим с гусеницами. В итоге при отклонении руля более чем на пять градусов одна из гусениц притормаживалась, оказывая поворотное действие.

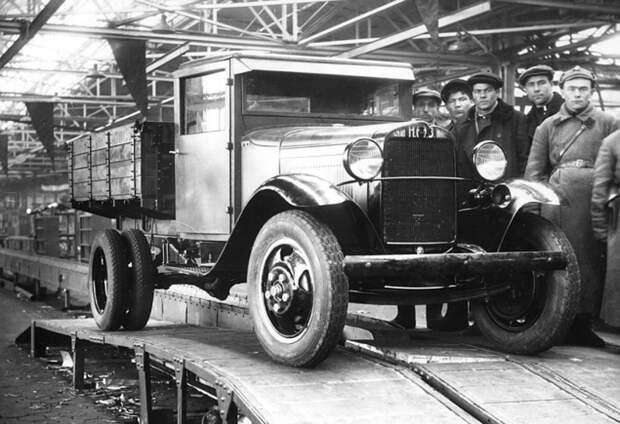

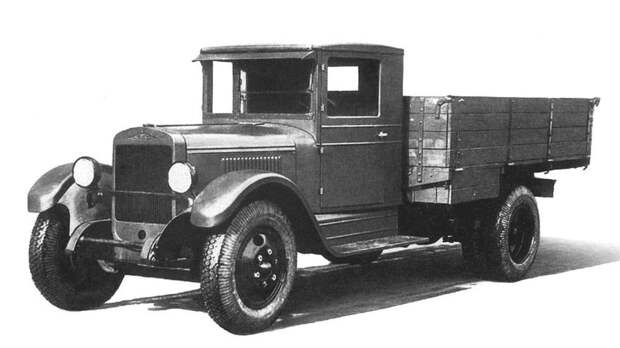

ГАЗ-АА/ГАЗ-ММ

История этой легендарной машины неразрывно связана с историей Горьковского (Нижегородского) автомобильного завода, основанного в 1929 году. Именно выпуск легкого грузовика ГАЗ-АА наряду с легковым ГАЗ-А предполагался на новом заводе по лицензии (а в первый год и с помощью запасных частей) Ford Motor Company. В первой фазе работы завода в 1932 году производство автомобилей представляло собой простую сборку из американских машинокомплектов, однако уже с 1933 года автомобиль после ряда доработок стал полностью отечественным.

Первая машина вышла с конвейера нового завода в начале 1932 года. 42-сильный 4-цилиндровый двигатель, 4-ступенчатая трансмиссия, рама и рессоры в основе — простое и хорошо зарекомендовавшее себя на Фордах устройство. Расчетная грузоподъемность — полторы тонны, отсюда и прозвище «полуторка». Но, говорят, что спроектирована машина была с запасом — в Советском Союзе подобные грузовики эксплуатировали с двукратным перегрузом.

С технической точки зрения ГАЗ-АА/ММ уступал своим немецким аналогам, однако в суровых условиях военных действий недостатки машины превратились в достоинства. Это был исключительно надежный и неприхотливый автомобиль. Из фундаментальных проблем можно отметить лишь хронические сложности со стартером, что отражено в кинематографе: в большинстве картин с участием «полуторки» шофер грузовой машины крутит ручку, чтобы завести двигатель. Еще одним затруднением были шины: в самые трудные месяцы грузовик выходил с конвейера с односкатной ошиновкой задней оси, что существенно снижало грузоподъемность.

Тем не менее вклад этой машины в успехи промышленности 30-х и победную кампанию 40-х сложно переоценить. Судите сами. Именно ГАЗ-АА был самым массовым автомобилем в СССР в первой половине ХХ века. На шасси ГАЗ-АА были построены самые массовые пожарные (ПМГ-1) и санитарные (ГАЗ-55) машины конца 30-х — начала 40-х годов, а также самая распространенная довоенная модель автобуса ГАЗ-03-30. На базе ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА выпускали бОльшую часть советских бронеавтомобилей (БА-10 и модификации, БА-6, БА-27М). Общий тираж ГАЗ-АА в различных модификациях едва не дотянул до миллиона экземпляров — за время производства с 1932 по 1949 годы выпущено более 985 тысяч таких машин. Ну а самым известным фактом использования «полуторок», пожалуй, является их роль в эвакуации людей и снабжении продовольствием и медикаментами блокадного Ленинграда.

ЗИС-5

Первая партия грузовиков-трехтонников увидела свет 1 октября 1933 года. Выпуск машин на заводе имени Сталина постепенно наращивался: если в первые месяцы в день собирали всего 5-7 штук, то пиковый выпуск достигал сотен машин в день! Как и в случае с ГАЗ-АА, основными требованиями к модели были простота, надежность, неприхотливость к топливу и проходимость. Все эти требования «Захар Иванович», как его прозвали шоферы, удовлетворял с лихвой: грузовой автомобиль обладал прекрасной проходимостью с учетом колесной формулы 4х2, двигатель без последствий «переваривал» любой низкокачественный бензин. Да что там бензин, в жаркое время года ЗИС-5 заправляли светильным керосином!

При расчетной грузоподъемности в три тонны, ЗИС-5 без надрыва перевозил и четыре, и пять, мог при необходимости буксировать прицеп массой до 3,5 тонны, что делало его незаменимым тягачом для полковых и дивизионных орудий. ЗИС без проблем запускался в мороз (пусть часто и при помощи заводной ручки), легко мог проехать по фронтовым дорогам без капитального ремонта 70, а у аккуратных водителей и все 100 тысяч километров!

В 1942 году с конвейера завода стали выходить упрощенные модификации с индексом ЗИС-5В. И здесь все было по аналогии с ГАЗ-АА: замена фигурных крыльев на прямоугольные, демонтаж правой фары, один откидной борт, только задние тормоза, облегченная на 124 кг кабина из фанеры и дерева.

В период с 1934-го по 1948 год только московский ЗиС (а производство было налажено и на заводах в Ульяновске (УльЗиС), и Миассе (УралЗиС)) выпустил более 570 тысяч грузовых машин ЗИС-5 и модификаций, что делает «Захара Ивановича» вторым по популярности грузовым автомобилем СССР первой половины ХХ века.

Великая Отечественная война проверила на прочность не только людей, но и механизмы. Отчасти это была и война инженеров. Если в период Первой мировой ранее неизвестные и невиданные типы техники играли преимущественно устрашающую функцию, то в 40-х годах XX века все изменилось. На первый план вышли технические характеристики и эффективность. Уже отнюдь не всегда побеждали те, у кого больше солдат. Теперь военные машины, инженеры, их разработавшие, и рабочие, воплотившие проекты в жизнь, играли не последнюю роль как в общем исходе войны, так и в жизни многих и многих людей.

Свежие комментарии